BABEL

2016年

みよ、彼らは皆一つの民、一つの言語である。

そして、彼らのなし始めたことがこれなのだ。

いまや、彼らがなそうと企てることで彼らには及ばないことは何もないであろう。

さあ、われらは降りていき、そこで彼らの言語を混乱させてしまおう。

そうすれば、彼らは互いの言葉が聞き取れなくなるだろう。

(『旧約聖書』創世記第11章)

人は、自らの声によって自身をひき裂いている。

声によって、言葉を発した者になると同時に言葉を聴く者にもなるのだ。ひき裂かれることで、うまれる葛藤。自分が発した言葉は、ほんとうにふさわしかったのだろうか。 人間は、言葉によってわかりあえるのだろうか。

ただの音であると思っている声も言葉であり、言葉であると思っている声もただの音であるというような、一音一音のふたしかさは、人間どうしが言語によって わかりあえたりあえなかったりすることの起源であるように思う。 本作『BABEL』は、このような考えから、制作をはじめた。

口にする、耳に入れる、音。音はいつから言葉になるのか。

たとえば「東京駅」という文字を見たとき、「トウキョウエキ」という音が頭に浮ぶ。正確には、音かどうかは判らない。だが、人は言葉を、文字や音以外に把握する術を持たない。 だから、やはり「トウキョウエキ」は文字ではないし、音のような気がする。空気を揺らさない音だ。言葉が音になった状態を声と呼ぶならば、「トウキョウエキ」は、空気を伝わらない「声」である。 文字でも音でもない言葉の在り方なのだ。

口から発せられる以前の思考や感情は、言葉にならない何かではなく、やはり「声」としての言葉である。沈黙の中にしかない言葉だ。 沈黙を停止させるように「声」をなぞり、言葉を実際に口から出してみる。

だが、大抵の場合、声は「声」をうまくまねできない。空気を揺らす声に変換できない。

いつのまにか身についた癖としかいいようのない言語文法、会話の儀式性、習慣に縛られた発声が、邪魔をする。

「声」は、沈黙のなかで言葉と同一であり、まったく全てを言い得ていたはずなのに。

かつて発せられた言葉を思い出すときもまた、頭の中に浮かんでくるのは、文字というより、音だ。発した者の身体から切り離された声は、記憶する他者の中で、「声」となる。 発する者と記憶する者のどちらにも所属しない状態の言葉は、両者の区別を溶かしていく。所有者の曖昧な「声」として再生され続ける。 だが、「声」をあたかも自分自身の言葉かのようにふるまうと、どこか不自由さを感じる。「声」においてもなお、他者の言葉との隔たりが生じる。 しかし、その隔たりによって、「声」がかつてはいきいきと空気を揺らした言葉であった記憶が甦る。そして、発した者が生きた時間が、たしかになる。 記憶する者の存在が、浮きぼりになる。この「声」の存在は、生身の人間のなかから言葉が生み出される、言語というかたちのないものと身体とをつなぐものである。 言葉が通じるということは、「声」という身体現象を共有する人間と人間のつながりの証明でもあるだろう。

「声」を発することと言葉が生まれることの関係を考えるなかで、哲学者ジョルジョ・アガンベンの考えを参照した。

声という概念は単に音として理解されるべきものではない。かりに、あらゆる音の意味を理解できてしまうのであれば、 わたしたちはけっして言語を獲得しなかっただろう。だが、そうではない以上、私たちはつねに音を意味に変換しようとする。それは、耳に聞こえる音素を捉え、それをシニフィアン(単語)とし、 そこから意味を引き出すということである。声とは、意味を展開させ言語を意味あるものとするにあたって取り除かなければならない当のもののことである。

これのプロセスは私たちからすべての声を取り除き、言語の中心、語ることの中心に本質的空隙を作り出す。言語が生起しているということの内に体現されるこのプロセスを〈声〉と呼ぶ。 この〈声〉はもはや声ではないが、正確に言えば意味でもない。それは単なる言語行為であって、これこそが存在と時間の基礎になる。

(アレックス・マリー 2014年 『ジョルジョ・アガンベン』青土社 高桑和巳訳)

そして、日本語を母語とするわたしが「声」をとらえようとしたらどうなるのか、考えをはじめた。

口にする、耳に入れる、音。音はいつから言葉になるのか。

たとえば、「あ」「い」「う」「え」「お」といった一つの音という単位は、それらが属する日本語の仕組に則した数え方に過ぎない。 「あ」「い」「う」「え」「お」は、音そのものではなく、音をある一つの方向から見たときの呼び方(名前)なのだ。

世界を対象化し、分類し、名づけるのが言語だとすると、言語を構成する要素の一つである音自身もまた、言語の仕組みに則して分類されることで数えられるようになり、その結果、名前を持つ。

音が名前で呼ばれたとき、その名前をもってして、音は声となり、言葉になる。

人は、自分の耳に慣れない外国語を聞いた時、発語者の純粋な「声」を聴いたような気になる。また、それをまねして自分で発音してみたとき、ほんとうの意味での人間の「声」のような気がする。

ここで、いくつかの声の存在を想定した。

■発する者にとっての

・言葉として意味をもつ声

・言葉として意味をもたない声

■聴く者にとっての

・言葉として意味を理解できる声

・言葉として意味があるであろうと推測でき、なおかつ意味が存在する声

・言葉として意味があるであろうと推測でき、しかし意味が存在しない声

・言葉として意味がないであろうと推測でき、なおかつ意味が存在しない声

・言葉として意味がないであろうと推測でき、しかし意味が存在する声

作品において、これらいくつかの声をたちあがらせようと考えた。いくつもの声が発せられることで、声と声の重なりから漏れた部分におとずれる沈黙。 この沈黙を求めようとしたのだ。つまり、「声を取り除き、言語の中心、語ることの中心に本質的空隙を作り出す」(前述引用より)行為である。

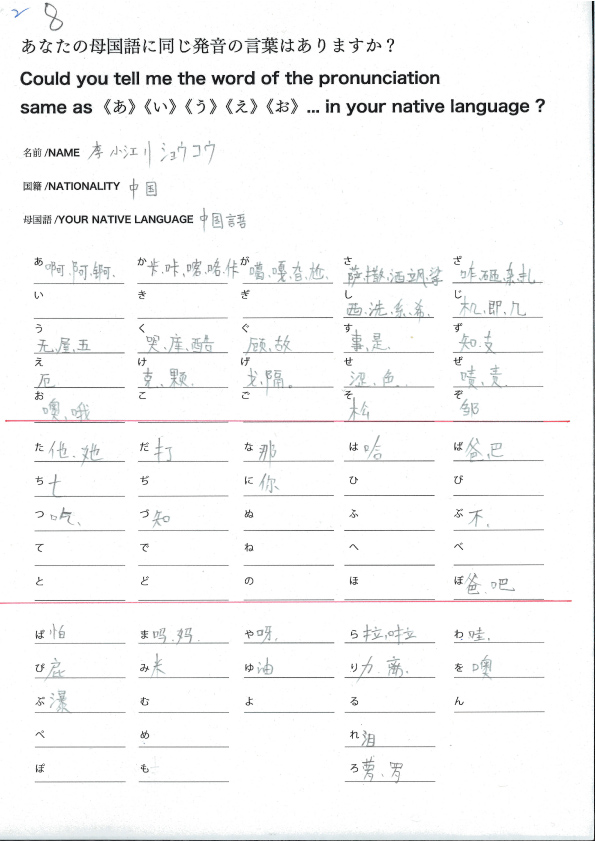

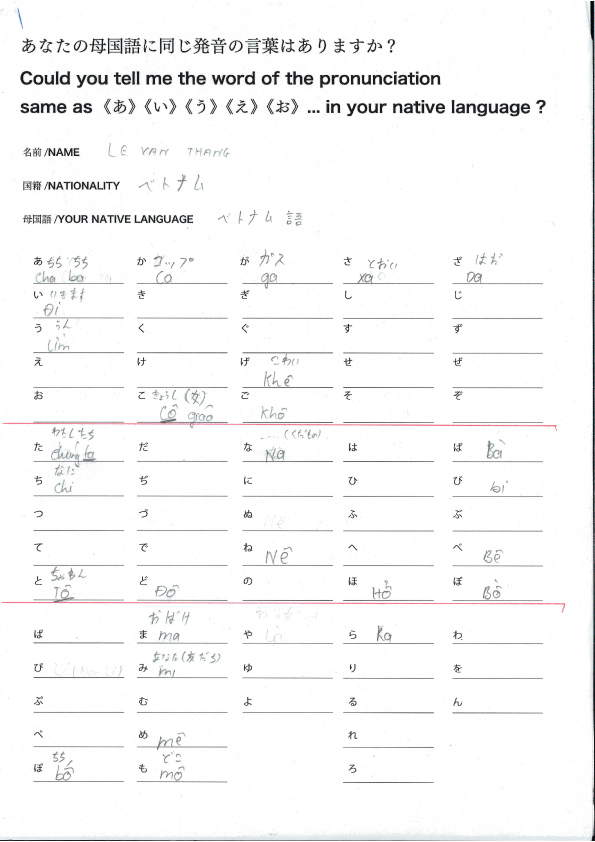

まず、日本語以外を母語とする者を対象に、日本語の50音「あ」から「ん」までと同じ発音の言葉が母語に存在するか、アンケートをおこなった。そして、アンケートをもとに音声の録音、収集をした。

■対象

・日本に滞在しながら日本語学校に通う者

・日本に長期的に在住し働く者

・街頭で声をかけた旅行者

・年齢、性別、国籍はランダム

■方法

・言葉の取捨は対象の任意。

・発音が同じであるかどうかは、対象の感覚に任せる。

・対象は、○○語話者の代表としてではなく、○○語を話す一個人として扱う。

・「あ」から「ん」までの順番通りに、自身で書いた言葉のみを発語してもらう。

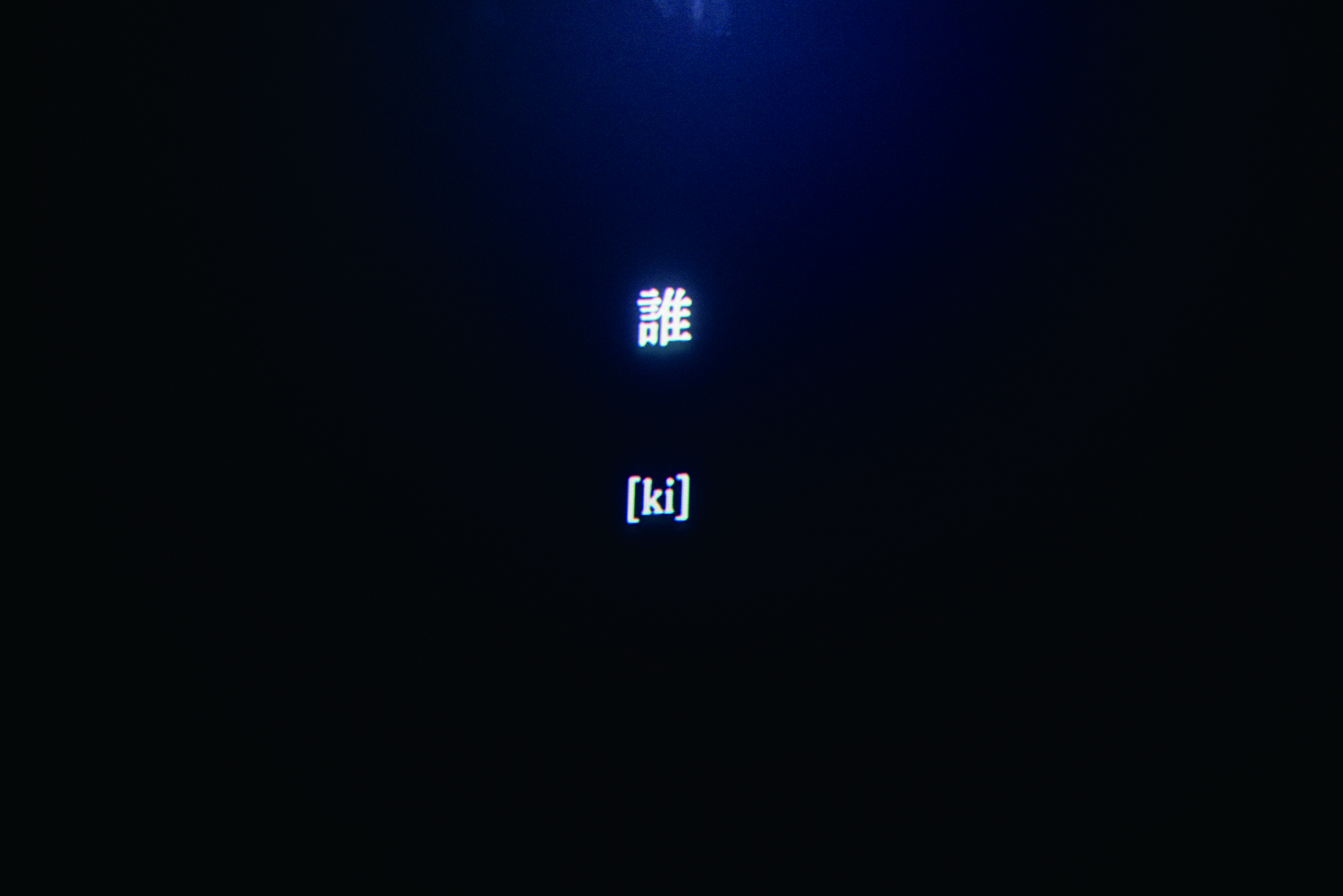

彼らの発した声は、文字で構成された3つの映像とともに暗室で流される。映像は、背面透明フィルムを貼ったアクリル板に、プロジェクターで投影される。 1枚のアクリルのサイズは60インチである。それぞれ人の目線の高さに吊られ、3つの映像は横並びとなる。 背面透明フィルムを貼ったアクリル板を用いることで、映像のなかの文字に浮かんでいるような印象をもたせた。

50音は、発せられなかった音を含めて、「あ」「い」「う」「え」「お」の文字とともに一定の拍で続いていく。発せられなかった音の拍では、無音がおとずれる。 さまざまな言語話者たちによる外国語なまりの「あ」「い」「う」「え」「お」が、ループ再生によって次々現れていく。

三つの画面内容は以下の通りである。

■画面A

発せられた言葉の意味とひきかえに、50音表からは一文字づつ「あ」「い」「う」「え」「お」が消えていく。意味の存在しない場合は、間が残される。 50音表をもとに、最終的に浮かびあがる言葉の並びは、言語によってまったく異なる。たとえば、4つの声調によって、一音に4つの意味がうまれる中国語では、 画面いっぱいに言葉が現れる。しかし、フランス語のように日本語の「あ」「い」「う」「え」「お」と同じ発音で、意味の存在する言葉が少ない言語では、間の目立つ言葉の並びとなる。

また、同じ言語であっても、話者個人の感覚によっては、選ぶ言葉が違っていたり、間のできかたもさまざまであったりする。

■画面B

発せられた言葉の意味とその発音記号が現れる。わたしたちには「あ」「い」「う」「え」「お」として聞こえてくる音も、ほかの言語では違う呼び名と意味があると示される。 発音記号は、国際音声記号(International Phonetic Alphabet: IPA)を使用し、中国語のみ拼音を用いた。

■画面C

「あ」から「ん」までの文字が、一定の拍で映しだされていく。日本語以外の言語として発音された音は、ひらがなの一文字一文字を目にしながら聞くことで、 日本語のなまったかたちのように感じられる。むしろ、この文字を見なければ、日本語の50音のなかに存在する音には聞こえないような言葉もあり、 対象の母語と日本語との結びつけ方に驚くこともある。

ここで、最終的に画面Aにあらわれる言葉の並びについて考えたい。

これらは、日常ではまず結びつくことのない言葉たちである。50音という枠組みを介することによって起こる日本語とそれ以外の言語との衝突。 そこに存在する個人の言語感覚や感情の影響。わたしは、生成の場を日常とは異なる状況に追い込まれたこの言葉たちに、詩性を感じた。 この言葉たちとその生成過程である本作を、言語芸術としてとらえたい。

いわゆる日常の言語文法というものとは違った秩序のなかから言葉を選び出し、組み合わせていくのが詩であるならば、 本作『BABEL』の制作過程は詩作であり、画面に現れる文字と、流れ続ける声は、詩そのものととらえられる。

本解説文冒頭でも述べたように、これまで、詩にはさまざまな規範が存在してきた。字数の制限、韻や型、成立の絶対条件であるものから技法としてはじまり定型となった概念まで枚挙にいとまがない。

かつて、アンドレ・ブルトンの行った詩作オートマティスム(自動記述)は、眠りながらの口述や高速で文章を書く実験だった。意識の朦朧とした状態や、 時間内に原稿用紙を埋めるという過酷な状態をつくりだすことで、美意識や倫理といったような意識にもとづく人間の恣意だけに依らない言葉を作り出すことが目的である。

本作『BABEL』は、制作方法や成り立ちについて、言語表現において試みられてきた手法と同じく、生成過程にある枠組みを介入させるという構造をもちながら、そこに一個人としてのさまざまな言語話者たちをまきこんだ。 作者が規範をつくりだすことで、人間の恣意だけに依らない言葉の組み合わせがあらわれるのだ。このような言葉の生成する場としての本作は、新しい言語表現の可能性をもっている。

また、本作の制作過程において起きた現象についても、言語的現象として重要なものだと考える。

今回アンケートに参加した対象たちの、なにを発音し何を発音しないかという判断にかかわるのは、日本語とそれ以外の言語という、文化を背負った巨大な存在どうしのぶつかりだけではない。 個人の言語感覚が大きく発語を左右するのは当然だ。そればかりではなく、言葉を発する瞬間の感情。そのためらいと揺れのような繊細な要素が強く影響している。 この技法や定型からはみ出そうとする、人間の心の揺らめきを本作では捉えたいと考えた。

かれらは、アンケートによる音声の録音収集の際、さまざまな葛藤を経験したであろう。

■かれらの葛藤

今回の制作にともなうリサーチから、4項目を指摘できる。

●「わたしが発語しないこの音は、日本語において意味をなす単語であるかもしれないし、そうでないかもしれない」語学的葛藤

●作者との交流といった社会規範のなかでの意味論的葛藤

●日本語が上手だと思われたい、うまく録音できなかったら怒られるのではないかといった感情的葛藤

●対象がもつイメージの中の日本語の音、対象がもつイメージの中の母語の音、二つの音が似ているか似ていないかという語感的葛藤

さらに、声を聴くわたし自身にも、以下3項目の感想が生まれた。

■わたしの感想

●かれらは、自分で記入した母語を読む際、ほんとうに母語におけるその音の意味をイメージしながら、その音を発音しているのだろうか。

「おなら」「おしっこ」といった母語が通じ合う間柄では口にするのが「恥ずかしい」であろう意味を持つ言葉を、かれらは何食わぬ顔で発音している。

たとえ母語の発音であっても、50音表の枠組みのなかで発音することで、それらはもはや対象にとっての母国語ではなく、実感できる意味をもたない外国語同然なのかもしれない。

●かれらがこのアンケートと録音を楽しむ理由はなんなのか。

日本語学校でのアンケートでは、事前に約束をして集まってもらった学生が用紙記入や録音を行うのを見て、ほかの学生が参加を希望することが多かった。

また、同じ母語を持つ対象どうしが、いかに自分が多くの言葉をみつけられるか。お互いが競い合う場面が見られた。言語的遊戯として、人が言葉を遊ぶ感覚に普遍性はあるのか。

●母語といっても、日本語をどの程度身につけているのか、そして、日本語以外にも獲得、または習得中の言語の有無や種類によって、対象の母語の在り方も変化してくるだろう。

母語とはいったい何を指すのか。同じ言語を話しているように見える人々も、個人個人の言語を持っているというよりほかないのではないか。

以上は、全体としてそれ自体が、言語学でいう意味論の問題に内包されているといえる。わたしは、ある言語と言語の差異、個人の言語感覚や障害による言語能力の違いに優劣を認める立場ではない。 言語の変容段階や習得状況に進化・退化、優劣といった段階は存在しないという前提で話を進める。

■録音にあたって、彼らへのリサーチとフィードバックの過程のなかで感じたこと

かれらの外国語なまりの「日本語」もたしかに日本語であって、言語に完全なかたちはないのではないか。外国語なまりというのは、その言語のイントネーションの特徴の現れだけでなく、文法構造に影響を受けた崩れ、乱れ、歪みの傾向である。 本作においても、「あ」「い」「う」「え」「お」を聞いただけで、なんとなく、「〇〇語っぽい」というようなことが思いついた。 外国語なまりの日本語は、何語であるかというよりも、一個人の言語であるといえよう。一定の日本語の習熟度を超えた段階では、間違い方にもその人物の人格に基づく言語観があらわれているように感じる。 また、日本人であるわたしと彼らのあいだで交わされる言葉は、規定されたひとつの言語の文法構造から解き放たれた印象を受ける。

個人と個人のあいだで、お互いに言葉が通じるか、そして、その結果、意思が伝わるかという目的のためだけに、個人間での文法が瞬間的に生成される。 これは、「人間が言葉を交わす」・「人間が他者に何かを伝える」とは何かといった、言葉の存在の本質的問いに迫る現象ではないだろうか。

たとえば、かれらの間違った日本語を聞いたわたしは、正しい日本語を使うよりもその間違い方を模した日本語を使用することで、伝達がうまくいくと判断し、意図的に間違った日本語を使う。 この言語は、日本語の未完成の状態ということではなく、かれらとわたしだけの一つの言語なのだ。インターナショナル・スクールで使われる英語と日本語の混在した「ことば」はその一例である。

また、国や民族の文化、風土、暦などを大きな背景としたあるひとつの言語は、その背景をともにする話者の世界の解釈のあらわれともいえるだろう。 母語以外を身につけるということは、世界の解釈の結果である一つの外国語を、さらにまた異なる世界の解釈の結果である母語によって翻訳、つまり解釈をし直すということでもある。 解釈結果の解釈という構造をとるのだ。

また、かれらは、習った文法をきっちりと辞書的な規則通りに用いるがゆえに、会話中に同じ文法構造を持ったセンテンスを何度も繰り返す。それが、韻律や定型のようになり、詩的に感じられる。

意味がわからない言語を聞いたときでも、その言葉の抑揚によって、感情が読み取れることもあった。しかも、多くの言語において、抑揚と感情の結びつき方は似ていて、普遍的なものを感じた。

一方、これとは矛盾する事態でもあるが、かれらとの会話においては、言葉の意味がわかるということが、そのままその人の感情がわかるということにより強くつながっている。 日本語話者どうしの場合、言葉の意味がわかっても、その人の言いたいことがわからない場合がある。ニュアンスをつけたり、他者と共有できる辞書的な規則ではなく、自分の感覚を納得させる主観的な言い回しをしたりするからだ。 しかし、日本語に不慣れなかれらは、文法の組み合わせがわかりやすい分、意図がよく伝わるのだ。感情が文法に埋もれてしまわない。 つまり、「片言」とは、文法と感情がより強く結びついた状態なのではないか。イントネーション、すなわち言葉の抑揚やリズムが感情に結びついておらず、繊細なコントロールができないのが「片言」という状態であり、 文法構造が唯一、自分の「言いたいこと」をのせられる、頼れる要素なのだろう。自分の母語であると、その言語の規律にしたがった文法構造に頼るのを忘れ、 「言いたいこと」と文法の組み合わせが、自分だけの主観的なとりあわせになってしまうのだ。

この事態が、意思疎通を阻んでいることもある。

「片言」は、規律にしたがった構造に頼るしかないことで、そういったノイズが少なく、「言いたいこと」の本質が見えやすいともいえる。 自由自在に文法やニュアンスを取り扱えるということが、コミュニケーションという観点では、必ずしもその言語を支配していることにならない場合があるのだ。

この作品の制作を通して、声を聴いたわたし、声を発したかれら、作品の成立そのものが、すでに「言語的」「人間的」であり、人はいつでも言語的で在ってしまうということが実感できた。

ここでふたたび、アガンベンの言説を参照したい。

その人はそれが何を言おうとしているのかわからないため、その意味を知りたいとおもうだろう。 しかし、このためには、その人は自分の聞いた音が空語、単なるテーメートゥムという音ではなくて、意味をもった音であることを知っているのでなければならない。

人間の言葉は「意識の声」である。言葉のうちにあって意識は現存しているのであり、実在性をあたえられているのであるが、それは言葉が分節化された声であるからにほかならない。 動物の「空虚な」声のなかで、あらゆる音は意味を獲得し、名前として、自分ならびに名指される物の直接的な非-現存として現存する。

(ジョルジョ・アガンベン 2009年 『言葉と死』筑摩書房 上村忠男訳)

かれらがアンケート用紙に見た50音表は、空語ではない。わたしたち人間は、意味を求める。声を言葉として聞きたいという欲望がある。 意味がまだわかられていない段階のたんなる音節としての音、言葉であることはわかるが意味がわかりきらない状態の音、両者の境目にこそ、言葉の本質を見出せる可能性があるのではないか。

ここで、はじめの考えに戻りたい。以下、冒頭からの引用である。

人は、自らの声によって自身をひき裂いている。

声によって、言葉を発した者になると同時に言葉を聴く者にもなるのだ。ひき裂かれることで、うまれる葛藤。自分が発した言葉は、ほんとうにふさわしかったのだろうか。人間は、言葉によってわかりあえるのだろうか。

ただの音であると思っている声も言葉であり、言葉であると思っている声もただの音であるというような、一音一音のふたしかさは、人間どうしが言語によってわかりあえたりあえなかったりすることの起源であるように思う。

「ふさわしさ」といっても、いったい何とつり合いをとろうとしているのか。自分の感情や思考とであろうか。声は、他者に届くよりも速く、自分自身によって聴かれ、自らの「言いたかったこと」と照合されている。 だが、そもそも「言いたかったこと」が、自分の言葉に先立ってすでに在るのかどうか、曖昧である。

曖昧なものとの照合である以上、「ふさわしさ」の確信が得られる望みは薄い。

にもかかわらず、なぜ人は「ふさわしさ」を求めるのか。

言葉が他者とのコミュニケーションのための道具であるという理由ではないだろう。「ふさわしさ」は、精神的な生存欲求によって希求される。 声を発することによる、言葉を「話す」「聴く」という動詞のもとでひき裂かれる自意識は、「ふさわしさ」によってせめて、自身を揺るぎないものだと信じようとするのだ。

そして、「ふさわしさ」を感じることができているとき、言葉がほんとうに交換できているとき、厳密に言えば、できているような気になれているとき、相手が自分の中に入り込んでくるような、自分が相手に溶け出していくような、 自分と他人の区別がなくなる感覚を得られるだろう。自己と他者という明確な区別が在るからこそ、言葉をつかい合い、しかも自我が曖昧な領域へと躍り込む行為が可能である。 だが、言葉をつかい合う行為によって、自己と他者という区別がないように感じるほどの「ふさわしさ」を得ようとしているのだ。

精神的な自己生存欲求。自己による他者への埋没と他者による自己への侵入による精神的な自己消失の快楽。両者は相反するように思えるが、互いが互いの成立を支えている。

自分はこういう時にこう思い、こう考え、こう動くのか、という発見と気づきの連続で、「わたし」が拡張する。現実が遮断されれば、「わたし」も消滅する。現実の数だけ自分が現れる。 数ある現実の一つが他者であり、精神的な自己生存欲求につき動かされて、人は他者と交流する。

他者を失うことは、それまで拡張されてきた自分が失われることである。他者の身体的な消失(つまり、死)は、自分の一部を亡くすような苦しみであるというが、それは悲しみの比喩ではないのだ。 まさに、自分をかたちづくる数ある現実の一つを失い、自分を欠く経験といえるだろう。 その恐れのために、言葉によって、自分(自分を構成する出来事や言葉も含めて)を他者と共有することに安心感を覚えるのかもしれない。 自分の言葉が、自分をかたちづくる現実との「ふさわしさ」を得たとき、自分の信憑性をたしかなものとして感じることができるのではないか。

ここで、活字という光学的な表現のかたちをも持つ言葉を、角度を変えて考えてみる。「目」を手がかりに、「ふさわしさ」について考えてみたい。 「目を奪われる」という表現は、字義通り、眼球を取り除かれるという意味ではなく、心がある対象に惹かれ無意識のうちに視線を集中させてしまうという意味で用いられる。 また、「目を向ける」という表現は、対象に視線を投げかけるという意味だけでなく、意識や思考のはたらきを表している。「目」についての言い回しの多くは、 人の心や意識の在り方を示す機能を持つ。「目」とは、身体でありながら身体でない存在を表徴しているのだ。

詩人ゲーテは、目と光と、二つの呼応の結果である色彩について思考している。そして、『色彩論』において、新プラトン主義の創始者プロティノスの詩を引用しながら述べている。 (以下、ゲーテ『色彩論』より)

眼が眼であるのは光のおかげである。動物の取るに足らない補助器官のなかから、光は光と同一な一つの器官を作り出した。 つまり内なる光が外なる光に呼応すべく、眼は光に即し光のために自らを形成したのである。ここで思い出されるのはイオニア学派のことである。 この学派は、ものとはそれと同一のものものによってのみ認識されうるという深い意味を込めていくたびも語っていた。 また、ドイツ語の詩に直してお目にかければ、古代のある神秘学者はいみじくもこう歌いあげていた。

もしもこの眼が太陽でなかったならば

なぜに光を見ることができようか

われらのなかに神自身の力がなかったならば

神的なるものが

なぜに心を惹きつけようか

ここで述べられる「眼」とは身体としての「目」でありながらも、「目」が表徴する心や意識といった身体でない存在のメタファーでもある。

身体としての「目」は、見るために対象との間に距離を必要とする。目という見る主体と対象物が接していたら、見ることは不可能であるからだ。 距離は、身体としての「目」が見ることを可能にする。では、身体でない「目」に見る可能性を与えるのは、何か。それが、言葉であると考える。

身体器官としての目が世界を見るためになくてはならない「光」を〈言葉〉、見る主体である「眼」を〈わたし〉として、ゲーテの言説とプロティノスの詩に代入しながら考えたい。

《〈わたし〉が〈わたし〉であるのは〈言葉〉のおかげである》。わたしたちは属性・感情・思考・記憶といった、言葉による観念や概念によって輪郭をなし、他者についてもそれらをもとに認識している。 しかし、だからといって言葉以前に世界が存在しないわけではない。

《〈言葉〉は〈言葉〉と同一な一つの器官》、つまり、言葉を解する人間を作り出した。そして、《内なる〈言葉〉が外なる〈言葉〉に呼応すべく、〈わたし〉は〈言葉〉に即し〈言葉〉のために自らを形成した》というように、事物事象が秘める本質と、 それを感じとる素質を持った人間とが呼応し、言葉を引き出しているのだ。《ものとはそれと同一のものものによってのみ認識されうる》ということである。

「うまく言えない」、「言い尽くすことができない」、こういった言葉の「ふさわしさ」にかかわる感覚は、言葉、すなわち距離の在りようによるのだ。言葉は距離として、わたしたちと事物事象の本質とを隔てる。 距離を持ち、隔てられることによって見えるようになるが、同時に見えづらさや錯覚の可能性をも背負う。

「うまく言いたい」。この望みは、同言語間、異言語間を問わずにうまれる感情なのだ。それは、本作の制作過程で身をもって感じたことでもある。そもそも、人間がなにかを「うまく言いたい」という感情をいだかなければ、 言語文法は整わなかったであろうし、存在さえしていなかったであろう。

本作のタイトルであり、言語的混乱発祥の地の名「babel」は、「babble」という言葉を生んだ。 たわごとやとりとめのないおしゃべりを意味し、バブバブという喃語を表す擬音語でもある。わたしたちは、どうしても言葉に真剣になってしまい、すべてがくだらないおしゃべりだと笑ってやりすごすことができない。 塔を壊され、一つの民一つの言語が失われなくとも、わたしたちは充分な混乱の中で、言葉に苦しむことになったはずだ。